近日,理学院化学系许斌教授、谭启涛教授团队在碗状共轭分子领域取得重要进展,相关研究结果以“A Nitrogen-Containing Graphenic Buckybowl for Photocatalysis and Assembly with Fullerenes.”为题发表在化学领域顶级学术期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition,JCR和中科院一区Top)上并被选为热点文章。该论文第一作者为2021级硕博连读研究生刘惠凌,上海大学为第一作者单位和第一通讯作者单位。

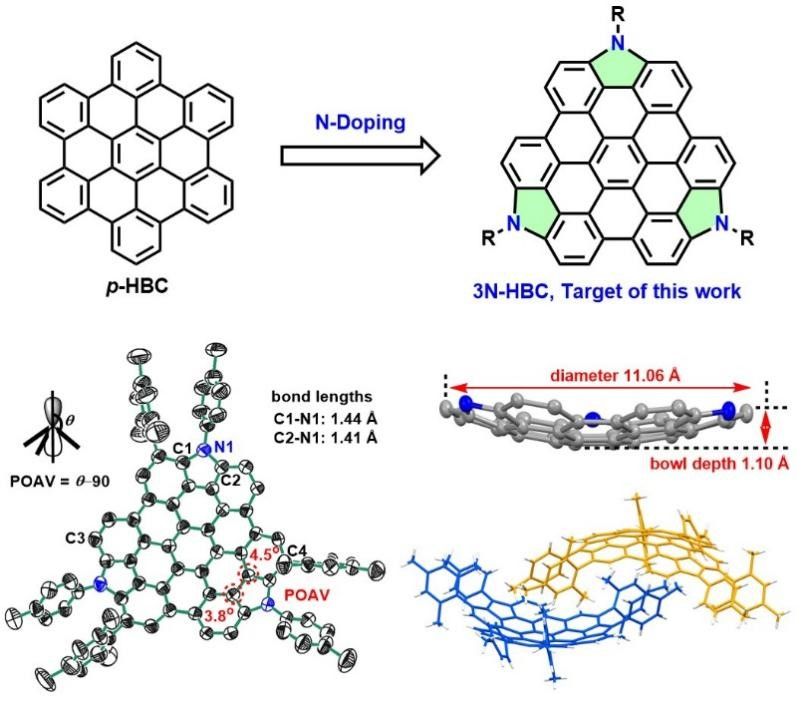

碗状共轭分子(Buckybowl)是一种具有开口、正曲率结构的共轭分子,已展现出了许多独特的性质,包括:动态碗翻转、碗手性、有机铁电性、超分子识别等,并在有机发光二极管(OLED)、有机场效应晶体管(OFET)和有机太阳能电池(OSC)等有机光电材料领域有着十分重要的应用。然而,大共轭的巴基碗受限于其合成难度,目前鲜见报道。一般认为在平面分子骨架中引入足够数量的五元环是合成巴基碗的关键。此前报道中,将p-HBC(对六苯并蔻)这类纳米石墨烯分子弯曲成巴基碗结构时,需在其边界区域全域引入五元环。针对这一问题,研究团队通过巧妙地路线设计仅通过在HBC结构边缘引入三个吡咯五元环结构就实现了将HBC骨架转化为碗状共轭分子(3N-HBC)。值得注意的是,这是HBC骨架构筑氮掺杂碗状多环芳烃分子的首次报道。

对于3N-HBC性质研究,团队首先发现该分子具有罕见的多重可逆氧化特性,针对这一特性在文中重点研究了该分子在化学氧化剂NOSbF6的作用下生成稳定的阳离子自由基物种[1]•+,并通过逐步滴定的方法,从UV−vis−NIR谱图监测到了[1]•+和更高价态的氧化物种。此外,在酸参与形成阳离子自由基的过程中,该研究团队还发现了光对于加速阳离子自由基形成具有的显著作用,并基于实验提出了可能的机理。在应用探索方面,该团队基于分子的碗状结构和吡咯类型的氮掺杂所带来的富电子特性,探索了3N-HBC在富勒烯类分子识别方面的应用,并成功得到了3N-HBC与C70分子的共晶。十分有趣的是,基于3N-HBC结构中含有弯曲的富电子咔唑单元,因其在可见光区具有强吸收、较高的荧光量子产率和易形成稳定自由基阳离子等特性,首次实现了将碗状分子作为有机光催化剂从而拓展了其在有机光催化领域的应用。

许斌教授和谭启涛教授为论文共同通讯作者,该研究得到了国家自然科学基金(21971159、22171178和22071143)的经费支持以及上海大学的大力支持。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202506862